„Die Liebe ist das Wunder der Zivilisation“, schrieb Stendhal in seinem Essay „Über die Liebe“. Deshalb unterscheidet sie sich von einer Zivilisation zur anderen und von einer Epoche zur anderen.

Wir haben allen Grund, über die vorherrschenden Modelle und Ideen zu klagen, die die Liebeserfahrung von Jungen und Mädchen heute bestimmen: Leugnung der Andersartigkeit der Geschlechter, Übersteigerung des Sexualtriebs… Um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, muss man jedoch wissen, woher wir kommen, d. h. man muss über die Vorstellungswelt und die Ethik der Liebesleidenschaft nachdenken, die von der westlichen Zivilisation von der mittelalterlichen Ritterlichkeit bis zur Romantik des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Es gibt dazu widersprüchliche Urteile, die mit dem Gegensatz zwischen Eros und der Institution der Ehe zusammenhängen. Was jedoch sehr allgemein missverstanden wird und dennoch einer der Schlüssel unserer Zivilisation ist, ist der religiöse Ursprung dieser Tradition, die wir „Romantik“ nennen werden und die, um mit den Worten von Denis de Rougemont (L’Amour et l’Occident [Die Liebe und der Westen]) zu sprechen, „einen der Pole unserer kreativen Spannung“ darstellt. Das Christentum und die Romantik teilen sich den Geist und das Herz des Westens.

Die Wahrheit der Romantik

Im kulturhistorischen Sinne ist die Romantik eine europäische Kunstbewegung, die Ende des 18. Jahrhunderts entstand und je nach Land unklare Konturen und unterschiedliche Ausprägungen hat. Sie verherrlichte die Schönheit der Natur und nährte durch ihre Aufwertung der keltischen und germanischen Mythologie nationalistische Gefühle. Heute wird eine bestimmte Vorstellung von der Liebesleidenschaft im Volk „romantisch“ genannt, und sie ist tatsächlich ein zentrales Thema der Romantik seit ihren ersten poetischen Manifestationen. Ich spreche hier nicht von den degenerierten Formen der Romantik, die vor allem durch Hollywood entstanden sind.

Der Begriff „Romantik“ taucht zum ersten Mal bei dem deutschen Dichter Novalis (1772-1801) auf. Und in seinem Leben und Werk zeigt sich die von mir vorgeschlagene Definition am deutlichsten: Romantik ist eine heroische Auffassung von der Liebe. Um dies zu verstehen, zitieren wir sogleich die Passage aus seinen „Hymnen an die Nacht“, in der Novalis über die Trauer um seine junge Verlobte Sophie von Kühn spricht, die seine Seele erschütterte und seine dichterische Berufung auslöste.

Einst da ich bittre Tränen vergoß, da in Schmerz aufgelöst meine Hoffnung zerrann, und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunkeln Raum die Gestalt meines Lebens barg – einsam, wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben – kraftlos, nur ein Gedanken des Elends noch. – Wie ich da nach Hülfe umherschaute, vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, verlöschten Leben mit unendlicher Sehnsucht hing: – da kam aus blauen Fernen – von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer – und mit einem Male riß das Band der Geburt – des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr – zusammen floß die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt – du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich – die Gegend hob sich sacht empor; über der Gegend schwebte mein entbundner, neugeborner Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel – durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit – ich faßte ihre Hände, und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band. Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne, wie Ungewitter. An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. – Es war der erste, einzige Traum – und erst seitdem fühl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte.“

Novalis, Hymnen an die Nacht

Es ist sofort ersichtlich, inwiefern die Romantik heroisch und damit religiös ist. Im klassischen griechischen Sinne ist das, was den „Helden“ ausmacht, der vorzeitige, tragische und opferreiche Tod und der Kult, mit dem eine Gemeinschaft sein Andenken bewahrt; diese beiden Dinge sind es, die die Unsterblichkeit hervorbringen. In der epischen Dichtung oder der griechischen Tragödie geht es vor allem um die Unsterblichkeit des Toten im Gedächtnis der Lebenden. In den Mythen und den daraus abgeleiteten Volksmärchen wird die Unsterblichkeit jedoch als Zugang oder Reise des Helden in die selige Anderswelt erzählt.

In der romantischen Dichtung erlangt die Liebe durch den Tod das Absolute und die Unsterblichkeit. In diesem Sinne ist die Romantik grundlegend religiös, ebenso wie die heroische Vorstellungswelt der Antike. „Ich habe für Sophie Religion, nicht Liebe“, schreibt Novalis in seinen Fragmenten. Mit dieser Religiosität stellt sich die Romantik gegen den Rationalismus der Aufklärung (aber nicht gegen Rousseau, in dem, besonders in seinem Briefroman „Julie oder Die neue Heloise“, die Romantik stattdessen einen Vorläufer erkennt). Und paradoxerweise war es auch diese Religiosität, die ihm seine katholischen Gegner vorwarfen, indem sie in ihm einen Ausfluss des deutschen Protestantismus sahen. In Wirklichkeit wurden die deutschen Romantiker nicht direkt vom Protestantismus beeinflusst, sondern vielmehr von heterodoxen Strömungen wie der Lichtphilosophie Jacob Böhmes (1575-1624) oder dem Idealismus von Schelling (1775-1854).

Die englische Romantik hingegen ist von Shakespeare geprägt, dessen emblematisches Werk „Romeo und Julia“ als perfekter Liebesmythos angesehen werden kann, der das unvollendete Drama von Tristan und Isolde durch ein christliches Ende übertrifft: Der Doppelselbstmord der Liebenden erhält die Bedeutung eines erlösenden Opfers, als die Capulets und Montagues ihre Blutrache bereuen und sich verpflichten, zu Ehren ihrer Kinder nebeneinander vergoldete Statuen in der nun befriedeten Stadt Verona zu errichten.

Es überrascht nicht, dass René Girard, der Autor des berühmten Essays „Figuren des Begehrens. Das Selbst und der Andere in der fiktionalen Realität“ (Mensonge romantique et vérité romanesque), in seiner Studie über Shakespeare „Romeo und Julia“ nur eine einzige Seite widmet, um das „an den Haaren herbeigezogene Ende“ und den „Zynismus, mit dem die romantische Leichtgläubigkeit ausgenutzt wird“, anzuprangern. Girard beweist damit, dass das, was er für die „romantische Lüge“ hält, eine Wahrheit ist, die für ihn zu hoch ist. Die Romantik lügt nicht; lediglich ist ihre Wahrheit nicht von dieser Welt. Die Liebe, die sie feiert, ist eine Kraft im Kampf gegen die soziale Ordnung, nicht weil sie zu triebhaft ist, sondern im Gegenteil, weil sie spirituell ist. Die heroische Liebe strebt nach Dauerhaftigkeit, lebt aber in der Instabilität; sie ernährt sich von Hindernissen und Distanz. Deshalb betonen die großen mythischen Texte der heroischen Liebe, dass die Liebesleidenschaft dem irdischen Leben zwar den Geschmack des Paradieses verleiht, aber eine beunruhigende Anziehungskraft zum Tod ausübt.

Aus demselben Grund wird die heroische Liebe oft als unvereinbar mit der Ehe konzipiert, wie es bereits die Fin’amor (okzitanisch; französisch:l’Amour courtois – die Minne, höfische Liebe) der Troubadoure war, auf das ich später noch eingehen werde. Dieser Gegensatz verweist auf ein existenzielles Dilemma, das Kierkegaard erlebt und formuliert hat:

Durch die Frau kommt die Idealität ins Leben, und was wäre der Mensch ohne sie? Manch Mann wurde durch ein Mädchen zum Genie, manch Mann wurde durch ein Mädchen zum Helden, manch Mann wurde durch ein Mädchen zum Dichter; aber keiner von ihnen wurde durch das Mädchen, dessen Hand er bekam, zum Genie, denn durch sie wurde er nur Staatsrat; keiner wurde durch das Mädchen, dessen Hand er bekam, zum Helden, denn durch sie wurde er nur General; keiner wurde Dichter durch das Mädchen, dessen Hand er bekam, denn durch sie wurde er nur Vater; keiner wurde Heiliger durch das Mädchen, dessen Hand er bekam, denn er bekam keine und er wünschte sich nur eine, die er nicht bekam, so wie ein jeder andere zum Genie, Helden und Dichter durch das Mädchen wurde, dessen Hand er nicht bekam.“

Sören Kierkegaard

Ist dies nur die pessimistische Vision eines Mannes, der darauf verzichtet hat, das Mädchen, das er liebte (Regine Olsen), zu heiraten, um sein Genie zu kultivieren? Wie dem auch sei, für Kierkegaard ist es ein grundlegendes Paradoxon, auf das er oft zurückkommen wird: „Dem einen gibt Gott die Frau, die er liebt, aber sie hat die Idee verdorben; dem anderen verweigert Gott die Geliebte, lässt ihm aber die Idee unversehrt.“ (Tagebuch). Die intellektuellen oder spirituellen Früchte der Liebe reifen nur im Leiden der enttäuschten Liebe. Der verheiratete Mann wird natürlich antworten, dass die Früchte einer erfolgreichen Ehe, gut erzogene Kinder, ein ebenso wertvolles Geschenk an die Welt sind wie intellektuelle Werke. Es bedarf vieler Eltern, um Genies in die Welt zu setzen.

Aber zumindest eine wichtige anthropologische Wahrheit ist in Kierkegaards Theorie enthalten: Das Erwachen des Liebesgefühls bei Jungen ist ein mit Qualen vermischter Gnadenzustand, der die Individualität zum Erblühen bringt und der Persönlichkeit einen unauslöschlichen Stempel aufdrückt. Wer also das Bild der Frau im Heranwachsenden zerstört, produziert Männer ohne Idealität. Wehe dem Kind, dessen Liebesvorstellungen von der Pornografie verschlungen wurden!

Entstehung der höfischen Liebe – die Minne

Jede Gesellschaft stellt ein bestimmtes Ideal von Weiblichkeit, Männlichkeit und deren Komplementarität her. Dieses Ideal nährt die Vorstellungswelt und prädisponiert die Liebeserfahrung der Kinder. Der Junge sieht das Mädchen durch den Filter seiner Kultur (und umgekehrt), wobei unter Kultur alles zu verstehen ist, was mit der Weitergabe zu tun hat, einschließlich sozialer Codes, Mode, Tanz (vor allem Tanz) usw. Wie jede menschliche Erfahrung ist auch die Liebe weder ausschließlich „natürlich“ noch ausschließlich „kulturell“, sondern beides zugleich. Die Art und Weise, wie man seine Männlichkeit oder Weiblichkeit versteht und lebt, wird in der Distanz und im Verhältnis zum anderen Geschlecht aufgebaut, die zum Teil kulturell strukturiert, wenn auch biologisch determiniert sind.

Wenn man nach den kulturellen Bedingungen der Liebesleidenschaft im Westen fragt, wird der Ursprung oft auf die „höfische Liebe“ (l’amour courtois – Minne) zurückgeführt, ein moderner Ausdruck für eine aristokratische Tradition, die zuerst in der okzitanischen Dichtung des 12. Jahrhunderts formalisiert wurde. Diese Dichtung und die ihr zugrunde liegende Ideologie blühten zunächst in Aquitanien, von wo aus Herzogin Eleanor (1122–1204), die Enkelin des ersten Troubadours, sie an den Hof ihres ersten Mannes, des Königs von Frankreich, und später an den Hof ihres zweiten Mannes, des Königs von England, brachte. Die Fin’amor (feine, raffinierte Liebe) der Troubadoure kultiviert die Askese des Begehrens und stellt sich als ein Weg zur spirituellen Entwicklung des Menschen dar. „Nehmt, Ihr Schöne, mein Leben als Huldigung, sofern Ihr mir gewährt, dass ich durch Euch zum Himmel strebe“, schrieb der Troubadour Uc de Saint-Circ (1213-1257). Und Arnaut Daniel (1150-1210): „Jeden Tag verbessere und reinige ich mich, denn ich diene und verehre die liebreizendste Dame der Welt.“ Im ritterlichen Ideal steigert die Liebe zu einer Dame die Tapferkeit und den edlen Charakter.

Die höfische Liebe ist eine wesentliche Dimension der Versromane, die zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert in Nordfrankreich verfasst wurden und deren unbestrittener Meister Chrétien de Troyes ist. In seinen Romanen werden mehrere symbolische Bedeutungen miteinander verwoben. In „Érec et Énide“ zum Beispiel spielt sich das zentrale Abenteuer auf einer Insel ab, die alle Attribute des Paradieses aufweist. In einem wunderbaren Garten entdeckt Érec ein sehr begehrenswertes Fräulein, das sich als Énides Cousine herausstellt. Dann muss er sich einem schrecklichen roten Ritter stellen. Nach einem langen Kampf gibt sich der Ritter geschlagen, erklärt aber, dass er befreit sei, da er in Wirklichkeit ein Gefangener der Schönen gewesen sei. Nun kann Érec mit Énide und allen Inselbewohnern „die Freude des Hofes“ feiern. Wenn man die Codes von Chrétien de Troyes kennt, der mit Worten spielt und seine Figuren verdoppelt (in Brüder oder Cousins), versteht man, dass nicht nur die beiden Frauen ein und dieselbe sind, sondern dass der rote Ritter auch Érecs Doppelgänger ist: seine dunkle, triebgesteuerte Seite. Érec kämpft also gegen sich selbst, und indem er seine Triebe beherrscht, erreicht er zusammen mit Énide die „Freude des Herzens“.

Romane und Lais in altfranzösischer Sprache (das lai: kürzeres Gedicht, mittelhochdeutsch: der Leich, die Leiche) sind nicht nur von der okzitanischen Dichtung inspiriert. Sie schöpfen auch aus der reichen „bretonischen“ (d. h. walisischen) Tradition, die am anglonormannischen Hof des Hauses Plantagenet sehr beliebt war. Der zusammengesetzte Roman von „Tristan und Isolde“ ist eine der Früchte dieser Begegnung, zu der auch die „bretonischen Lais“ von Marie de France zählen. Eines der beliebtesten Themen dieser Erzähltradition, zu der viele Romane wie die „Melusine“-Romane, „La Manekine“ oder „Le Bel Inconnu“ gehören, ist die Liebesleidenschaft eines Sterblichen für eine übernatürliche Frau, die einer jungen Wiedergängerin ähnelt, die versucht, das Hochzeitsschicksal zu erfüllen, das ihr ein tragischer Tod vorenthalten hat (Thema der „Totenhochzeit“), oder die in den Versionen, die Andersen zu „Die kleine Meerjungfrau“ inspirierten, eine Seele erwirbt, indem sie sich mit einem Sterblichen vereint. Diese Lektüre der keltischen mythologisch-poetischen Tradition ermöglicht es, das religiöse Wesen dieser Tradition zu erfassen und gleichzeitig die Distanz zu ermessen, die sie von der christlichen Tradition trennt, die insbesondere unter dem Einfluss von Augustinus jede Idee der Solidarität zwischen den Lebenden und den Toten bekämpft und eine strikt individuelle, atomare Vorstellung von der Seele vermittelt. Im traditionellen holistischen Denken ist die Seele nie rein individuell und wird auch nicht gerecht verteilt.

Es ist ein Fehler, sich die mittelalterliche Gesellschaft als in einem einheitlichen katholischen Glauben gebadet vorzustellen, mit nur einigen häretischen Gruppen am Rande. Wie ich in „Der Märchentod“ gezeigt habe, bekommt man ein viel besseres Bild von der mittelalterlichen Zivilisation, wenn man bedenkt, dass sie zwei unterschiedliche und antagonistische Kulturen besaß, die sich allerdings gegenseitig entlehnten: auf der einen Seite die relativ homogene klerikale und lateinische Kultur, die ein Quasi-Monopol auf das geschriebene Wort besitzt, und auf der anderen Seite eine üppige Kultur in Volkssprachen, die hauptsächlich mündlich überliefert ist, uns aber ab dem 12. Jahrhundert (der Zeit, als sich im Westen das Papier verbreitete) genügend geschriebene Texte hinterlassen hat.

Im Gegensatz zur klerikalen Kultur, die in Prosa geschrieben wird und sich mit Doktrinärem beschäftigt, legt die „weltliche“ Kultur Wert auf Poesie und Erzählung. Sie ist aristokratischen Ursprungs, durchdringt aber auch die Volksschichten. Sie hat ihre eigene Religiosität und insbesondere eine reiche Vorstellung von der Anderswelt, in der die Liebe einen großen Platz einnimmt. Sie zögert nicht, gelegentlich einen unverblümten Antiklerikalismus an den Tag zu legen. In „Aucassin et Nicolette“, einer „Chantefable“ aus dem 12. Jahrhundert, antwortet Aucassin, dem die Hölle droht, wenn er Nicolettes Liebhaber wird, dass er die Hölle dem von den Klerikern versprochenen Paradies vorziehe, in das „die alten Priester, die alten Krüppel und die Einarmigen gehen, die, Tag und Nacht vor den Altären und in alten Krypten knien, die alte, abgetragene Umhänge und alte Lumpen tragen, die nackt sind, keine Schuhe und keine Strümpfe haben, die an Hunger, Durst, Kälte und Krankheiten sterben“. Wenn es die Hölle ist, in die die bei Turnieren gefallenen Ritter, die schönen Damen vom Hofe und die Harfenspieler gehen, dann glaubt Aucassin, dass er dort in besserer Gesellschaft sein wird.

In vielen Leichen und Romanen wird ein erotisches Paradies beschworen, das mit dem Paradies der Kleriker konkurriert. Es wäre falsch, darin nur die Ironie von Ungläubigen zu sehen. Diese Vorstellung entspringt der festen Überzeugung, dass die Liebe die Quelle der größten Freude für die Seele ist. Folglich kann man sich das Paradies nur in der Fülle dieser Freude vorstellen, nicht in ihrer Abwesenheit. Dies ist die Botschaft des berühmten „Rosenromans“, den Guillaume de Lorris um 1225-1230 unvollendet ließ. Der Erzähler berichtet darin von einem allegorischen Traum, der in einem wunderbaren Garten spielt, in dem sich der Liebesbrunnen und die schönste Frau, die er je gesehen hat, befinden. Der Gott Amor schießt ihm seinen Pfeil so tief ins Herz, dass er die Spitze nicht herausziehen kann. Besiegt, unterwirft er sich Amor wie ein Vasall seinem Herrn. Die religiöse Dimension des „Rosenromans“ sollte nicht unterschätzt werden. Laut seinem Übersetzer Jean Dufournet „finden wir im Werk von Guillaume de Lorris die Elemente einer sehr starken spirituellen Strömung, die den Protagonisten zu einem Nacheiferer der Mystiker machen.“ Der Gott der Liebe (amour) (Amor, den manche vorschlagen, als Umkehrung von Roma zu entschlüsseln) ist vielleicht nur eine poetische Hypostase, aber wie kann man leugnen, dass er sich als Konkurrent des katholischen Gottes der Askese und der Jungfräulichkeit aufspielt?

Denis de Rougemont und die Kritik der leidenschaftlichen Liebe

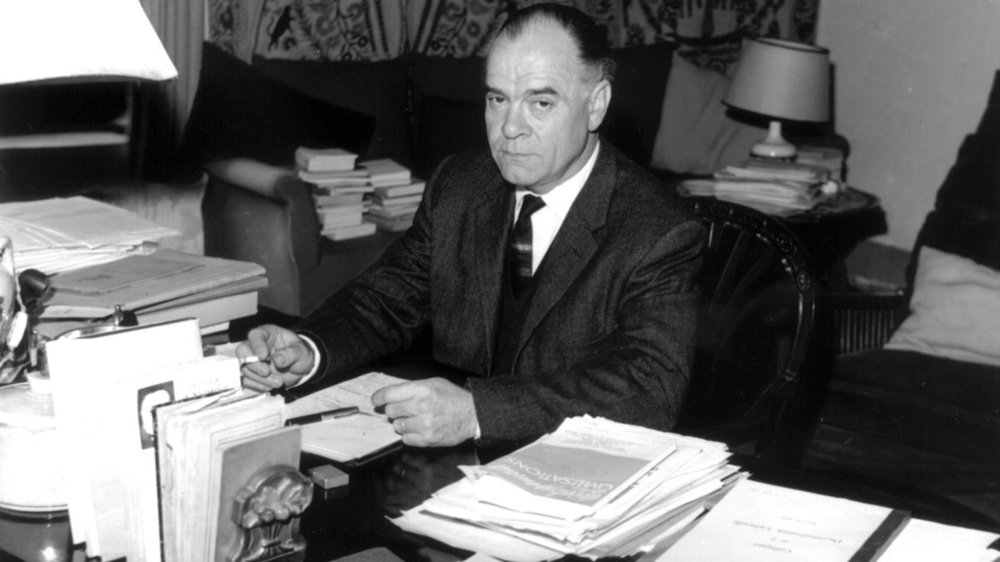

Niemand hat sich so intensiv mit dem Gegensatz zwischen Romantik und Christentum beschäftigt wie Denis de Rougemont, der Autor des denkwürdigen Essays „Die Liebe und das Abendland“ (L’Amour et l’Occident, 1938) und eines weiteren, weniger bekannten Buches, Les Mythes de l’amour (Die Mythen der Liebe, offenbar nicht ins Deutsche übersetzt, 1961 unter dem Titel Comme toi-même [Wie Du selbst] erschienen). In diesen beiden Büchern versucht de Rougemont, „diese Hin- und Herbewegung vom Religiösen zum Erotischen, die eines der entscheidenden Geheimnisse der westlichen Psyche ist“, zu verstehen. Sein erstes Argument ist, dass die Romantik, die er auf die höfische Liebe zurückführt, eine grundlegend religiöse Veranlagung ist:

Der Eros ist das totale Verlangen, er ist die leuchtende Sehnsucht, der ursprüngliche religiöse Impuls, der zu seiner höchsten Potenz gebracht wird, zu dem extremen Erfordernis der Reinheit, das das extreme Erfordernis der Einheit ist.“

Denis de Rougemont

Sein zweites Argument ist, dass diese Religion fremd und dem Katholizismus entgegengesetzt ist. Der historische Kontext veranlasst ihn dazu, den Ursprung bei den Katharern zu suchen. Tatsächlich „entwickelten sich die katharische Häresie und die höfische Liebe gleichzeitig, sowohl zeitlich (12. Jahrhundert) als auch räumlich (Südfrankreich). Wie kann man glauben, dass diese beiden Bewegungen ohne jede Art von Verbindung sind?“ Eine mögliche Erklärung für diese Übereinstimmung ist, dass „die höfische Lyrik zumindest von der religiösen Atmosphäre der Katharer inspiriert wurde“.

De Rougemont neigt jedoch zu einer gewagteren These: „Die vom Mythos verherrlichte Liebesleidenschaft (amour-passion) war im 12. Jahrhundert, dem Zeitpunkt ihres Auftretens, tatsächlich eine Religion in der ganzen Kraft dieses Begriffs und speziell eine historisch determinierte christliche Häresie.“ In dieser Form wurde seine These von der Mehrheit der Historiker abgelehnt. Man könne, so argumentieren sie, die Askese der Katharer nicht mit der Erotik der Troubadoure in Einklang bringen. De Rougemont erwidert, dass die Fin’amor, wie die katharische Moral, die Loslösung oder Sublimierung der Sexualität zumindest in der Theorie wertschätzt. Ich bin nicht qualifiziert, diese Debatte zu entscheiden. Ich halte es für klug, es bei einer Minimalthese zu belassen: Die höfische Dichtung und ihre heterodoxen Ideen konnten sich in einem Klima der Toleranz und des religiösen Pluralismus, verbunden mit einer Feindseligkeit gegenüber den hegemonialen Ansprüchen Roms, frei entfalten, das bis zum Albigenserkreuzzug in ganz Südfrankreich herrschte und von dem auch die Doktrin der Katharer profitierte.

Die Tatsache, dass es Lehnsherrschaften gab, die als wohlwollend gegenüber den Katharern und gastfreundlich gegenüber den Troubadouren galten, wie de Rougemont berichtet, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie einen gemeinsamen Glauben teilten. Dennoch kann man eine gewisse Affinität zwischen den beiden Bewegungen in ihrer relativen Verachtung der Ehe vermuten. Hinzu kommt, dass einige katharische Schriften Jesus eine Liebesbeziehung zu Maria Magdalena nachsagen, der ersten Person, der der auferstandene Christus erschienen ist (um ihr Dinge zu offenbaren, die Petrus verborgen waren). Dieses Thema geht auf die Gnostiker der ersten Jahrhunderte zurück; Häretiker berichten uns, dass sie Maria Magdalena als „Konkubine“ Christi betrachteten, doch muss man wohl eher annehmen, dass sie ihre Beziehung als platonisch verstanden.

Wie dem auch sei: Aus der Verbindung, die er zwischen der höfischen Liebe und der Ketzerei zu erkennen glaubt, leitet der Katholik de Rougemont eine allgemeine Kritik an der amour-passion ab. Wer leidenschaftlich liebt, ist ein Egoist, der in Wirklichkeit nur das Gefühl der Liebe liebt, das er empfindet. Schlimmer noch: In seine Leidenschaft mischt sich eine krankhafte Anziehung zum Tod. Über Tristan und Isolde, die archetypischen Helden der amour-passion, schreibt de Rougemont:

Die Liebe zur Liebe selbst verbarg eine viel schrecklichere Leidenschaft, einen zutiefst schändlichen Willen. […] Ohne es zu wissen, haben sich die Liebenden immer nur den Tod gewünscht.“

Denis de Rougemont

Dasselbe könnte er auch von Romeo und Julia sagen. Aber inwiefern – so wird man de Rougemont entgegnen – macht das die leidenschaftliche Liebe zu einer Pathologie? Sagt man einem Mystiker, dass seine Liebe zu Gott egoistisch ist, weil seine Freude darin besteht, sich von Gott geliebt zu fühlen? Wird dem Mystiker vorgeworfen, dass er den Tod begehrenswert und schön findet? Wird dies dem tragischen Helden vorgeworfen? Warum sollte man dies dem Verliebten vorwerfen? Ist es nicht im Grunde die geheime Affinität der Liebe zum Tod, die beweist, dass die fragliche Liebe eine Erfahrung des Göttlichen ist, eine Realität, die zwei Wesen auf der Suche nach Ewigkeit vereint? (Amor est a mor – die Liebe [amour] ist die Abwesenheit des Todes [mort], sagt der Troubadour Jacques de Baissieux.) Ja, die romantische Liebe ist eine Illusion, ein unerreichbares Ideal. Aber kann man das nicht auch vom Himmelreich sagen, das Christus uns gelehrt hat, mit unseren Gebeten anzurufen? Wird man sagen, dass man, weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, darauf verzichten oder es sogar verurteilen muss?

Zur Untermauerung seiner Kritik an der amour-passion bemerkt Denis de Rougemont auch, dass sie in Wirklichkeit auf eine ideale Frau gerichtet ist und nicht auf eine reale Frau. In der Tat ist es bei den Troubadouren oft schwierig zu erkennen, ob die angebetete, meist anonyme Frau real ist. Der Legende nach hörte Jaufré Rudel, ein aquitanischer Troubadour aus dem 12. Jahrhundert, von der Prinzessin von Tripolis und verliebte sich in sie, ohne sie je gesehen zu haben: „Ich habe eine Freundin, aber ich weiß nicht, wer sie ist, denn niemals, bei meinem Glauben, habe ich sie gesehen, […] und ich liebe sie sehr. Keine Freude ist mir so lieb wie der Besitz dieser fernen Liebe“. Um sie dennoch kennenzulernen, brach Jaufré zum zweiten Kreuzzug auf, wurde jedoch krank und starb in den Armen seiner Prinzessin. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich nicht nur um eine Fiktion, sondern um eine kryptische Botschaft handelt. De Rougemont ist nicht der erste, der vermutet, dass die Dame, deren Lob die Troubadoure singen und die sie wie eine Göttin verehren, buchstäblich eine solche ist. Der manchmal stereotype Charakter ihrer Dichtung, die arm an persönlichen Beschreibungen ist, erweckt den Eindruck, dass sie alle die gleiche Dame anbeten.

Für de Rougemont ist dieser Aspekt der Troubadourdichtung aufschlussreich für das Wesen der von ihnen erfundenen amour-passion: Der Liebende „idealisiert“ die geliebte Frau, schreibt ihr Vollkommenheiten zu, die sie nicht besitzt, und insofern ist es tatsächlich eine „ideale“ Frau, eine Idee, die er liebt. Die Beobachtung ist richtig und psychologisch begründet. Die Illusion der Liebe wird durch die Metapher der „Kristallisation“ gut wiedergegeben, von der Stendhal durch die Art und Weise inspiriert wurde, wie sich ein Zweig „mit einer Unzahl beweglicher und blendender Diamanten“ bedeckt, wenn man ihn einige Monate in das Wasser einer Salzmine taucht. Aber existieren diese Diamanten nur in den Augen des Geliebten? Handelt es sich um eine Halluzination oder um die Vision einer transzendenten Realität? Einem Menschen, der Gott in der Natur spürt, würde man nicht sagen, dass er einer Illusion unterliegt. Warum würde man das von demjenigen sagen, der die Göttlichkeit in der Frau spürt?

Auf de Rougemont kann man also Folgendes antworten: Wenn die Liebe einer Frau in Wirklichkeit auf die jenseitige Frau gerichtet ist, folgt daraus nicht, dass die Frau weniger real ist als die Frau. Aus platonischer Sicht ist das Gegenteil der Fall: Die Idee Frau ist realer als alle besonderen Formen, in denen sie sich verkörpert. Diese Logik war für den mittelalterlichen Menschen natürlich – in einer Zeit, in der als „Psychologie“ nur die „Wissenschaft von der Seele“ gab. In einem traditionellen Denken, in dem das Diesseits das Jenseits widerspiegelt, wird die weibliche Gnade als (vergänglicher) Abglanz der (ewigen) Göttlichkeit gesehen. Hier treffen wir uns mit Kierkegaard: Die besondere Frau, auf die der Mann sein Verlangen kristallisiert, weckt in ihm das Bewusstsein und den Durst nach Unsterblichkeit, aber nur die ideale und ewige Frau kann diesen Durst stillen. Daher das von Kierkegaard gelöste Rätsel um Don Juan: Wie der romantische Dichter hat auch Don Juan verstanden, dass es nur eine einzige Frau gibt, und dass daher alle Frauen eine einzige sind.

In jeder Frau begehrt er die ganze Weiblichkeit […] Und deshalb verblassen alle besonderen Unterschiede vor dem, was das Wesentliche ist: Frau zu sein.“

Kierkegaard

De Rougemont hat die wichtige Frage nach dem antikatholischen Charakter der Ritterlichkeit aufgeworfen. Seine Antwort unter Hinweis auf die Katharer bleibt jedoch wenig überzeugend. Womit kann man bei den Katharern die Verehrung der Dame, das verborgene Geheimnis der Höfischkeit, in Verbindung bringen? Soweit wir wissen, ist die katharische Lehre eine christliche Häresie und kein heidnisches Überbleibsel. De Rougemont hat sehr wohl verstanden, dass die Dame, zu der die Gedanken der Troubadoure aufsteigen, nicht wirklich eine Frau von dieser Welt ist. Dennoch lässt er sich nicht auf die Suche nach ihrer geheimen Identität ein. Er weist höchstens darauf hin, dass laut einigen Gelehrten der arabischen und iranischen Mystik wie Henri Corbin „die Dame der Gedanken nichts anderes als der spirituelle und engelsgleiche Teil des Menschen, sein wahres Selbst, wäre“. Diese Spur ist nicht uninteressant, aber ich glaube nicht, dass sie zum Kern des Geheimnisses führt. Denn wenn wir hier stehen bleiben würden, dann würde de Rougemont mit seiner Kritik an der höfischen Liebe noch unter der Wahrheit bleiben: Es würde sich um einen narzisstischen Kult handeln. Das wäre ein Missverständnis der Sprache der Mystiker, die, wenn sie von der Verschmelzung ihrer Seele mit der Gottheit sprechen, ihre Seele nicht wortwörtlich für eine Gottheit halten.

Außerdem: Ist es nicht vernünftig, bevor man sich in den Orient wagt, den Ursprung dieser mysteriösen Dame im Mittelmeerraum zu suchen? Die Frage ist: Wenn die Dame der okzitanischen Troubadoure eine kryptische Göttin ist, kennen wir sie dann unter anderen Namen? Wir würden uns wünschen, dass die Troubadoure sie uns verraten, aber sie sind stumm. Und das ist gut so, denn sonst hätten ihre Gedichte nicht überlebt. Tatsächlich kann es sich nicht um die Jungfrau Maria handeln, da Erotik keinen Platz hätte und die Verschlüsselung keinen Sinn ergeben würde. Dennoch liefert uns die katholische Verehrung der Jungfrau Maria durch eine Art Spiegelbild einen Schlüssel. De Rougemont ist der Meinung, dass die katholische Marienverehrung als Reaktion auf die Mystik der Troubadoure auftaucht :

Die Kirche und der Klerus mussten diesem mächtigen und gleichsam universellen Aufstieg der Liebe und der Verehrung der idealisierten Frau einen Glauben und eine Verehrung entgegenstellen, die demselben tiefen Wunsch entsprachen, der aus der kollektiven Seele entsprang. […] Daher wurden ab dem frühen 12. Jahrhundert zahlreiche Versuche unternommen, einen Marienkult zu etablieren. […] Die ‚Dame der Gedanken‘ der Cortezia wird durch ‚Unsere Liebe Frau‘ ersetzt werden.“

Denis de Rougemont

Diese These ist unvollständig. Denn es ist bekannt, dass die katholische Verehrung Unserer Lieben Frau die Verehrung der Isis überlagerte, die lange vor Maria die Namen „Unsere Liebe Frau“ (Notre-Dame), „Mutter Gottes“ und „Königin des Himmels“ erhielt. Die Übereinstimmung ist unbestreitbar: Sie umfasst den von Seth zerstückelten Osiris (laut einigen von Plutarch zitierten Ägyptern der Vorfahre der Juden) in der Rolle des Christus am Kreuz und Horus, den Sohn der Isis, von Osiris auf übernatürliche Weise gezeugt, in der Rolle des Jesuskindes (das wie Horus zur Wintersonnenwende geboren wurde). Die römischen Darstellungen von Isis, die den jungen Horus auf ihrem Schoß hält und ihn manchmal auch stillt, sind schwer von den Darstellungen der Jungfrau mit Kind in der frühen christlichen Kunst zu unterscheiden, da sie ihr als Vorbilder dienten. In einem Prozess der Assimilation des Isis-Kults und nicht der Nachahmung der Troubadoure nannte Bernhard von Clairvaux (1090-1153) die Mutter Jesu zum ersten Mal „Notre Dame“ (Unsere Liebe Frau) und entwarf die Liturgie für ihre Vergöttlichung: „O Unsere Liebe Frau, Vermittlerin, von zwölf Sternen gekrönt, mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter deinen Schritten.“ Letztendlich ähnelt die Marienlyrik der höfischen Lyrik nicht deshalb, weil die erste die zweite nachahmt, sondern vielmehr, weil beide die Verehrung der Isis als Vorbild haben. Oder, wenn man es vorzieht: Die Kirche hat die Sprache der Troubadoure nachgeahmt, weil sie hinter deren Oberflächenerotik einen religiösen Lyrismus erkannte. Sollten wir also glauben, dass die Troubadoure heimliche Verehrer der Isis waren?

Dante und die Getreuen der Liebe

Vielleicht wird es klarer, wenn wir uns mit ihren Erben aus dem späten 14. Jahrhundert beschäftigen, insbesondere mit denen aus Florenz (wo, wie wir wissen, viele Katharer Zuflucht gesucht hatten). Dante (1265-1321), später Petrarca (1304-1374) und Boccaccio (1313-1375) werden als die letzten höfischen Dichter angesehen. Und die Kritik streitet seit jeher darüber, ob die Damen, an die sie ihre schönsten Verse richteten (Beatrix, Laura bzw. Fiametta), reale Frauen oder eine Idee sind. Alle, so stellt Eugène Aroux (Dante, hérétique, révolutionnaire et socialiste, 1854) fest, wurden angeblich in der Karwoche getroffen, und alle starben kurz nach dieser Begegnung, so dass die Dichter sich an ein körperloses Geschöpf wenden, das im Paradies wohnt, wo es sich in das göttliche Licht verwandelt. Ihre Liebenden nehmen dann den Titel Pilger an und begeben sich auf große Reisen, um sie zu finden.

Bei dem ersten von ihnen, Dante Alighieri, finden sich zahlreiche Anspielungen auf eine versteckte Bedeutung: „O! Ihr, die ihr gesunden Intellekt habt / Seht die Lehre, die sich / unter dem Schleier dieser seltsamen Verse verbirgt“ (Inferno, IX). Dantes Gedichte sind weitgehend unverständlich, und mehrere italienische Kritiker sind der Meinung, dass man einen Code braucht, um sie zu entschlüsseln. Insbesondere Luigi Valli veröffentlichte 1928 ein Buch, das auf Denker wie René Guénon, Julius Evola und Henri Corbin großen Eindruck machte: Il linguaggio segreto di Dante e dei ‚Fedeli d’amore‘ („Die Geheimsprache von Dante und den ‚Getreuen der Liebe'“). Die „Getreuen der Liebe“, die Dante erwähnt, wären ein Kreis oder eine Bruderschaft von Dichtern, hauptsächlich aus Florenz, gewesen, die eine häretische religiöse Auffassung verband, zusammen mit einer Feindseligkeit gegenüber der neuen Weltordnung, die von der römischen Kirche auferlegt wurde. Diese Dichter, so schreibt Valli, machten ihre Liebesgefühle „zu einem Stoff, um in einer symbolischen Liebessprache mit affektiertem Jargon mystische und initiatische Gedanken auszudrücken“. Nach der Interpretation von Julius Evola („Metaphysik des Geschlechts“, 1934): „Die verschiedenen Frauen, die von den Treuen der Liebe besungen werden, wie auch immer ihre Namen lauten mögen, sind zugegebenermaßen eine einzige Frau, ein Bild der ‚Heiligen Weisheit‘ oder der Gnosis, also eines Prinzips der Erleuchtung, der Erlösung und des transzendenten Wissens.“ Die Liebe, die sie verherrlichen, ist keine sinnliche Leidenschaft, sondern eine spirituelle Kraft, die nur in einem edlen Herzen entstehen kann, dessen latente Tugend sie offenbart. „Im edlen Herzen birgt sich die Liebe immer / Wie im Wald der Vogel unter dem Busch“, schreibt Guido Guinizzelli (1230-1276), einer von Dantes geistigen Vätern.

Evola grenzt sich von Guénon (L’esotérisme de Dante, 1925) ab, indem er – meiner Meinung nach zu Recht – darauf besteht, dass die Liebessprache von Dante und seinen Freunden nicht rein symbolisch für eine Realität steht, die nichts mit der menschlichen Liebe zu tun hat, sondern dass es ihnen wirklich darum geht, von der menschlichen Liebe auszugehen, um zum göttlichen Wesen der Weiblichkeit zu gelangen. Was den kryptischen Charakter von Dantes Botschaft betrifft, so lässt sich dieser nicht durch eine „Esoterik“ erklären, die seiner Natur innewohnen würde, sondern durch seine radikale Heterodoxie. Wir dürfen nicht vergessen, dass Dante von der Inquisition bedroht wurde und seine Gedanken nur ausdrücken konnte, indem er sie hinter einem untadeligen Katholizismus verbarg. In diesem Sinne wurde seine „Esoterik“ von den Umständen erzwungen. Francesco Stabili (1269-1327), ein enger Vertrauter Dantes, wurde von der Inquisition beschuldigt, vom katholischen Glauben „schlecht zu reden“, und starb auf dem Scheiterhaufen.

Einige Auszüge aus Dantes Gedichten sollen helfen zu verstehen, was sich hinter seiner „Geheimsprache“ verbirgt. In einer autobiografischen Erzählung mit dem Titel „Vita Nova“ (Neues Leben), in der sich Prosa und Verse abwechseln, führt er zum ersten Mal die „glorreiche Dame meiner Gedanken, die viele Beatrice nannten, da sie nicht wussten, wie sie sie nennen sollten“ (Kap. II), ein. Eines Tages, so sagt er, „grüßte mich Beatrice so gnädig, dass es mir schien, als hätte ich das Ende der Seligkeit erreicht“ (Kap. III). Dante bezieht sich oft auf diesen „Gruß“, der im zweiten Grad als salute, das religiöse „Heil“, zu verstehen ist. Der Gruß der „göttlichen Beatrice“ erfüllt jeden Menschen, der sie sieht, mit Liebe: „Und wenn es geschieht, dass sie ihm ihren Gruß gewährt / fühlt er sich so demütig, dass er alle Vergehen vergisst“ (Kap. XIX).

Meine Dame trägt die Liebe in ihren Augen, so dass alles, was sie ansieht, schöner wird. Wo sie hinkommt, wendet sich jeder zu ihr, und ihr Gruß lässt das Herz erbeben, so dass man das Gesicht senkt und erbleicht und seine eigenen Fehler bereut. Stolz und Zorn fliehen vor ihr. Helft mir, meine Damen, ihr Ehre zu erweisen. Alle Sanftmut, alle bescheidenen Gedanken, Werden im Herzen desjenigen geboren, der sie sprechen hört“ (Neues Leben, XXI). Die Erzählung schließt mit der Ankündigung eines kommenden Werks, in dem er „hofft, von ihr zu sagen, was noch von keiner anderen Frau gesagt worden ist“, bevor „meine Seele gehen kann, um die Herrlichkeit ihrer Dame zu betrachten“ (Kap. XLIII): Es ist also das Neue Leben (1292), das den Schlüssel zur Komödie (begonnen um 1303) liefert, in der wir zum Beispiel die Hymne an Beatrice finden: „Du hast mir den Himmel gezeigt: Indem ich deiner Spur folgte, habe ich die Macht und die Gnade Gottes begriffen. Aus einem Demütigen und Sklaven hast du mich eines Tages frei und stark gemacht; du hast mir die Pfade geöffnet, die zum Hafen führen… Denn was kannst du nicht alles, o liebe, heilige Frau! Wache über mich; es ist wenig, meine Seele gerettet zu haben; mache sie Deiner würdig, wenn aus der Mitte der Toten diese Seele die schändlichen Bande des Körpers verlassen hat… (Paradies, XXXI)“

Dante Alighieri

Wer ist diese wohltätige Gottheit, die dem Dichter die Erlösung gewährt und ihn ins Paradies geleitet hat? Ist es Isis, die Apuleius in „Der goldene Esel“ (ein Buch, das auf das 2. Jahrhundert datiert wird, aber in Europa bis zum 13. Jahrhundert, als sich philosophische Dissidenten manchmal unter den Namen antiker Autoren tarnten, seltsamerweise unbekannt war) versprochen wird: „Wenn dein irdischer Lauf vollendet ist, wirst du mich in der Finsternis des Acheron leuchtend und über die Tiefen des Styx herrschend finden; du selbst, in den elysischen Feldern wohnend, wirst meiner Gottheit fleißig huldigen“? Zweifellos ist das so. Aber Isis ist die myrionyme Göttin („mit den zehntausend Namen“), und jeder besingt sie unter einem anderen Namen. Dino Compagni (1255-1324), ein weiterer Florentiner und Zeitgenosse Dantes, gab seiner Herrin den Namen Madonna Intelligenza, in dem Gedicht mit demselben Titel :

Dann fühlte ich, dass von der Minne ein Strahl kam, der durch das Innere des Herzens ging wie das Licht, das am Morgen erscheint. […] In meiner Seele ist die Intelligenz eingekehrt. Sanft, lieblich und sehr geheim ist sie zu meinem Herzen gekommen und hat diese Sakristei betreten.“

Dino Compagni

Diese „Intelligenz“ ist besser bekannt als Weisheit, Sophia, oder manchmal auch als Philosophia, wie in Boethius‘ „Trost der Philosophie“ (524). Während er in den Kerkern von König Theoderich auf den Tod wartete, erschien ihm Philosophia als „eine Frau von einzigartig ehrwürdigem Aussehen. Ihre Augen leuchteten in übermenschlichem Glanz, und die lebhaften Farben, die ihre Wangen belebten, kündeten von einer Kraft, der die Zeit nichts anhaben konnte. […] Manchmal schrumpfte sie auf die durchschnittliche Größe eines Mannes zusammen; manchmal schien sie mit ihrer Stirn den Himmel zu berühren, und wenn sie ihr Haupt noch höher hob, versank es in den Himmel selbst und entzog sich den Blicken derer, die sie von unten betrachteten.“

Warum ist Sophia eine Frau? Das ist die große Frage, der Schlüssel zur mystischen Lyrik der Troubadoure, der Liebesgetreuen und aller authentischen Romantiker. Kierkegaard kann uns bei der Antwort helfen: Die Weisheit ist die Idee oder die Idealität. Diese kommt aber durch die Frau zum Mann. Deshalb ist Sophia eine Frau. Sie ist die wahre „Dame unserer Gedanken“, deren vollkommene Schönheit wir durch das Wunder der Kristallisation in den unvollkommenen Zügen des Herzensauserwählten betrachten. Dies ist die Verwirklichung, die Erleuchtung, die Dante uns vermitteln wollte, zum Beispiel wenn er folgende Situation beschreibt: „Zwischen ihr und mir in gerader Linie saß eine Dame von sehr angenehmer Gestalt, die mich oft ansah, erstaunt über meinen Blick, der auf ihr zu ruhen schien“ (Vita Nova, V). Oder auch in Kapitel XXVII:

Ich sagte, dass meine Dame so viel Anmut zeigte, dass sie nicht nur ein Gegenstand der Ehre und des Lobes war, sondern dass um ihretwillen auch viele andere gelobt und geehrt wurden. Was ich sah und denen, die es nicht sahen, mitteilen wollte, beschloss ich, auf bedeutungsvolle Weise auszudrücken; und ich sagte in dem folgenden Sonett, welchen Einfluss ihre Tugend auf die anderen Frauen ausübte. Wer meine Dame inmitten der anderen Frauen sieht, sieht vollkommen alle Schönheit und alle Tugend. Diejenigen, die mit ihr gehen, müssen Gott für die große Gnade danken, die ihnen zuteil wird. Und ihre Schönheit ist mit einer solchen Tugend ausgestattet, dass sie keinen Neid weckt und die anderen mit Adel, Liebe und Glauben kleidet. (Vita Nova, XXVII)“

Dante Alighieri

Ein Missverständnis, das uns daran hindern würde zu verstehen, warum Sophia weiblich ist und den Mann mit weiblichem Charme anlächelt, wäre, sie mit Logos zu verwechseln, wie man es manchmal hört. Wenn der Logos die Rationalität ist, ist Sophia etwas ganz anderes: Sie ist das Wissen des Herzens, das mit der Gnosis zu vergleichen ist. Sophia ist die Göttin der Dichter, nicht der „Intellektuellen“. Deshalb wurde sie von Erasmus (1467-1536), dem Intellektuellen ohne Leidenschaft (und damit ohne Genie), der nur in Büchern lebte, als Dame Stultitia („Dame Wahnsinn“) verspottet, die seiner Meinung nach die Menschen durch die Leidenschaft des Herzens und die Illusion der Unsterblichkeit führt („Lob des Wahnsinns“).

Das romantische Licht der Sophia

Die Poesie ist die Religion der Liebe. Mit Dante enthüllt sie uns ungeahnte Dimensionen des Niederen. Sie öffnet den Zugang zu einer göttlichen Welt, die vom Christentum vernachlässigt und sogar dem Teufel ausgeliefert wurde: das Reich der Dame, Isis, Sophia. Es handelt sich ganz offensichtlich um eine vertrauliche Religion. Die „Erlösung“ von Beatrice ist nicht jedem gegeben. Aus diesem Grund könnte man bestreiten, dass diese poetisch-religiöse Strömung einen vitalen Teil der westlichen Zivilisation darstellt. Aber kulturelle Impulse gehen immer von einer Elite aus, und nur allmählich werden sie in die Volkskultur eingesät. Selbst das Christentum folgt dieser Neigung: Die Zahl der christlichen Mystiker war nie größer als die der Liebesgetreuen.

Um diesen weitgehend geheimnisvollen Prozess zu veranschaulichen, durch den einige höhere Seelen das Licht der Sophia kanalisieren und verbreiten konnten, wollen wir einen anderen Florentiner, Leonardo da Vinci (1452-1519), erwähnen. Das Rätsel seiner Mona Lisa scheint ein Echo auf das Rätsel von Dantes Beatrice zu sein. Wie bei Beatrice behaupten Gelehrte, ihre Identität zu kennen: Meine Frau Lisa (Mona ist eine Kurzform von Madonna, eine Verkürzung von Ma Donna, meine Frau) soll die Frau eines reichen Kaufmanns gewesen sein, der dieses Porträt bei dem Maler, der sich damals auf dem Höhepunkt seines Ruhmes befand, in Auftrag gegeben hatte. Leonardo arbeitete jedoch zehn Jahre lang kontinuierlich und mit außerordentlicher Hingabe daran und setzte mit religiöser Inbrunst Tausende von Pinselstrichen mit feinster Farbe und Lack übereinander. Er trennte sich bis zu seinem Tod nie davon. Man kann sagen, dass er seine ganze Seele in dieses Werk gesteckt hat. Dieses Gemälde, das sich an keinen der damaligen Porträtcodes hält (z. B. kein Schmuck), ist in Wahrheit nicht das Porträt einer Dame, sondern die Ikone der Dame. Daher rührt auch die ganz besondere Verehrung, die von Generation zu Generation für dieses einzigartige Werk weitergegeben wurde. Sie sieht zwar aus wie die Jungfrau Maria, aber sie ist es nicht, oder vielmehr ihr ursprüngliches Modell, das Leonardo neu geschaffen hat. Man hat in dem dünnen schwarzen Schleier, mit dem sich Mona Lisa (die Isa, oder die Isis?) entblößt hat, um ihn über ihre linke Schulter zu werfen, einen Hinweis auf den von Plutarch erwähnten berühmten Schleier der Isis gesehen, den „kein Sterblicher je gelüftet hat“. Lassen wir Théophile Gautier zu Wort kommen, der die „unbesiegbare Anziehungskraft“ dieses „seltsamen Wesens mit seinem Blick, der unbekannte Wollust verspricht, und seinem göttlich ironischen Ausdruck“ feierte, und die „den Profanen verbotenen Geheimnisse“ zu verbergen scheint:

Würde man nicht sagen, dass die Mona Lisa die Isis einer kryptischen Religion ist, die, weil sie sich allein glaubt, die Falten ihres Schleiers öffnet, auch wenn der Unvorsichtige, der sie dabei erwischt, verrückt wird und stirbt? Nie hat das weibliche Ideal unausweichlichere und verführerischere Formen angenommen. Glauben Sie, wenn Don Juan die Mona Lisa getroffen hätte, hätte er sich erspart, dreitausend Frauennamen auf seine Liste zu schreiben; er hätte nur einen gezeichnet, und die Flügel seines Verlangens hätten sich geweigert, ihn weiter zu tragen. Sie wären in der schwarzen Sonne dieser Augen zerflossen und hätten sich entfiedert. Wir haben sie schon oft gesehen, diese bezaubernde Mona Lisa, und unsere Liebeserklärung scheint uns heute nicht zu heiß zu sein. Sie ist immer noch da und lächelt ihren unzähligen Liebhabern mit spöttischer Wollust zu. Auf ihrer Stirn ruht diese Gelassenheit einer Frau, die sicher ist, ewig schön zu sein, und die sich dem Ideal aller Dichter und Künstler überlegen fühlt.“

Théophile Gautier, Guide de l’amateur au Musée du Louvre, 1882

Die Romantiker waren von diesem Bild fasziniert und trugen viel zu seinem mythischen Ruhm bei. In literarischer Hinsicht ist die Romantik ein Beweis dafür, dass die Ars amandi und die Mystik der Liebe, die an den hohen Fürstenhöfen des Mittelalters entwickelt wurden, ihren Weg in die Vorstellungswelt und die Sitten ganzer Völker gefunden haben. Denn es ist unbestritten, dass die Romantik in all ihren künstlerischen Formen entscheidend zu den europäischen Nationalkulturen beigetragen hat. Sicherlich gelangt nicht alles, was von oben kommt, auch nach unten; die subtilsten Elemente zerstreuen sich, bevor sie die Massen erreichen. Es handelt sich um Samen, die nicht überall gleichzeitig aufgehen (siehe das evangelische Gleichnis vom Sämann). Dennoch hat diese initiatische Religion der Liebe, die in einigen elitären Seelen entstanden ist, die kollektive Seele des Westens nach und nach geistig und moralisch erhoben, und zwar in einem Ausmaß, das mit dem Christentum durchaus vergleichbar ist und es ergänzt.

Nicht alle Romantiker sind bis zum Kern des Mysteriums der Frau vorgedrungen. In Deutschland gibt es nur wenige, die sich mit Novalis vergleichen, dessen unvollendete Worte ein Jahrhundert lang nachhallten (und nebenbei bemerkt hieß das junge Mädchen, dessen Liebe und Tod ihn zu diesem prophetischen Genie machten, Sophie). In Frankreich kann man die reinen Romantiker an den Fingern einer Hand abzählen, und man hat sogar gesagt, dass es nur einen einzigen gab: Gérard de Nerval (1808-1855). „Aurélia“, sein letztes Werk (der Autor wurde kurz nach seiner Fertigstellung erhängt aufgefunden), beginnt wie folgt:

Eine Dame, die ich lange Zeit geliebt hatte und die ich mit dem Namen Aurelia bezeichnen werde, war für mich verloren. Die Umstände dieses Ereignisses, das einen so großen Einfluss auf mein Leben haben sollte, sind unwichtig. Jeder kann in seinen Erinnerungen nach der traurigsten Emotion, dem schrecklichsten Schlag des Schicksals auf die Seele suchen; dann muss man sich entscheiden, zu sterben oder zu leben – ich werde später sagen, warum ich nicht den Tod gewählt habe. Verurteilt von der, die ich liebte; eines Fehlers schuldig, für den ich keine Vergebung mehr erwartet, blieb mir nichts anderes übrig, als mich in die niederen Rauschzustände zu stürzen.“

Gérard de Nerval

Eines Abends, während eines Aufenthalts in Paris, überzeugt ihn eine Vision davon, dass er nur noch einen Tag zu leben hat. Er wird schwer krank, und seine Träume führen ihn in die Welt der Toten. In einem seiner Träume erscheint ihm eine Dame von übermenschlicher Schönheit:

Sie begann unter einem hellen Lichtstrahl zu wachsen, so dass der Garten nach und nach ihre Form annahm und die Beete und Bäume zu den Rosetten und Girlanden ihrer Kleider wurden, während Gesicht und Arme ihre Konturen den purpurnen Wolken des Himmels aufprägten. So verlor ich sie aus den Augen, während sie sich verklärte, denn sie schien in ihrer eigenen Größe zu verschwinden.“

Gérard de Nerval

In dieser Göttin, die mit der Natur verschmilzt, erkennt er die Züge Aurelias. „Dieser Traum, der anfangs so glücklich war, warf mich in große Verwirrung. Was bedeutete er? Ich erfuhr es erst später. Aurelia war tot.“ So wurde Aurelia für ihn zur Frau, zur Göttin.

Während ich schlief, hatte ich eine wunderbare Vision. Es schien mir, als würde mir die Göttin erscheinen und zu mir sagen: „Ich bin dieselbe wie Maria, dieselbe wie deine Mutter, dieselbe, die du in allen Formen immer geliebt hast. Bei jeder deiner Prüfungen habe ich eine der Masken abgelegt, mit denen ich meine Züge verhüllte, und bald wirst du mich so sehen, wie ich bin.“

Ich richtete meine Gedanken wieder auf die ewige Isis, die heilige Mutter und Braut; alle meine Sehnsüchte, alle meine Gebete verschmolzen in diesem magischen Namen, ich fühlte mich in ihr wieder lebendig, und manchmal erschien sie mir in der Gestalt der antiken Venus, manchmal auch in den Zügen der Jungfrau der Christen.“

Gérard de Nerval

Schlussfolgerung

Man könnte ein ganzes Buch über diese große Tradition schreiben, die vom Minnegesang bis zur Romantik reicht und deren durchgängiges Thema die geheimnisvolle Fähigkeit der Liebe ist, die Göttlichkeit in der geliebten Frau erscheinen zu lassen. Dieses Geheimnis, das wahrscheinlich so alt ist wie die Welt, auf jeden Fall älter als das Christentum, widersetzt sich jeglicher Rationalität und wird nur durch die Kunst ausgedrückt, sodass diese Göttin mit den tausend Namen und den tausend Gesichtern wahrlich die universelle Muse ist. Die göttliche Sophia wird im Christentum wie eine Fremde behandelt. Aber einige haben dennoch versucht, ihr einen kleinen Platz in der Trinitätstheologie einzuräumen. Übrigens hat Kaiser Justinian durch ein noch zu klärendes Geheimnis die Basilika, die er im 6. Jahrhundert erbaute, nach ihr benannt: Hagia Sophia. Dies ist ein Beweis dafür, dass in Byzanz die beiden Religionen des Christus und der Sophia (oder die Philosophie) gut miteinander auskamen. Es war der Katholizismus, der gegen Sophia Krieg führte und, um sie zu enterben, eine unwahrscheinliche „heilige Sophie“ erfand, die mit ihren drei Töchtern Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe in Rom gefoltert wurde. In Russland zeigte Sophia bis ins 19. Jahrhundert hinein einigen christlichen Mystikern ihr sanftes Gesicht. Den Philosophen und Dichter Wladimir Solowiew (1853-1900) erleuchtete sie in Form eines himmlischen weiblichen Wesens, das ihn spüren ließ, dass „das ganze Universum nur die Schönheit der Frau ist“ („Drei Begegnungen“). Sein erstes Erlebnis hatte er im Alter von 20 Jahren, als ihm während einer Zugfahrt das Gesicht einer hübschen Reisenden wie verklärt erschien: „Ich fühlte, ich wusste, dass in diesem einen Bild alle Dinge waren; ich liebte mit einer neuen, unendlichen Liebe, die alles umfasste, und in ihr spürte ich zum ersten Mal die ganze Fülle und den Sinn des Lebens.“ Solowjew war der Inspirator einer „Sophiologie“, die versuchte, die Dreieinigkeitslehre mit der platonischen Vorstellung von der göttlichen Weisheit zu versöhnen, die jedoch von der Orthodoxie verurteilt wurde.

Man muss zugeben, dass Sophia Isis zu ähnlich ist, so dass sie mit ihr verschmilzt. Sie riecht zu sehr nach Heidentum. Schlimmer noch, sie riecht nach Abscheulichkeit, denn sie ist nichts anderes als die berühmte Aschera, die Nemesis des Jahwe, die von den abtrünnigen Juden, die der Prophet Jeremia in Kapitel 44 seines Buches verfluchte, als Himmelskönigin verehrt wurde. Gewiss, die mystische Erfahrung der Göttin wurde den Christen durch die Verehrung Unserer Lieben Frau teilweise zugänglich gemacht (siehe meinen Artikel Maria, Ewige Königin des Himmels). Aber nur teilweise, denn ihr wesentliches Attribut, der Eros, wurde ihr genommen, und ihre ausschließliche Inkarnation in der Mutter des Nazareners hat ihre Imaginationskraft auf einzigartige Weise eingeschränkt. Aus diesem Grund konnte die Tradition der authentischen Göttin die christliche Zivilisation nur unterirdisch bewässern. Mehr noch als von Geheimnis muss man von Verschlüsselung sprechen, denn weder die „Göttliche Komödie“ noch die „Mona Lisa“ sind Werke, die von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt geblieben sind. Und ihre Botschaft ist nicht von vornherein okkult. Sie bietet sich der Intelligenz eines jeden an, der in seiner Seele von der weiblichen Gnade berührt wird und bereit ist, sie zu suchen. Wir sind ein Stück des Weges mit Denis de Rougemont gegangen, der uns auf den Weg des religiösen Charakters der höfischen Liebe gebracht hat. Dann sind wir ohne ihn weitergegangen und haben versucht, mit mehr Einfühlungsvermögen das zu gewinnen, was er aus katholischer Sicht als ketzerisch ansieht. Um ihm ganz gerecht zu werden, müssen wir jedoch sagen, dass auch er zwischen der ersten Ausgabe von „Der Liebe und der Westen“ (L’Amour et l’Occident) im Jahr 1938 und der zweiten im Jahr 1954 einen gewissen Weg zurückgelegt hat. In der zweiten Auflage milderte er seine Kritik an der Minne ab und betrachtete sie nicht als gefährliche spirituelle Pathologie, sondern als kreativen Pol unserer Zivilisation:

Die Leidenschaft grundsätzlich zu verurteilen, hieße, einen der Pole unserer kreativen Spannung abschaffen zu wollen. Das ist de facto nicht möglich. […] Ich habe versucht, die vitalen Gegensätze, Konflikte und Antinomien, die unserer Realität zugrunde liegen, sichtbar und spürbar zu machen und ihre Begriffe besser zu definieren. […] Meine ganze Moral, und meine ganze Erotik und meine ganze Politik liegen in der Tat in dem Prinzip der Komposition von Gegensätzen und der Spannung der gegensätzlichen Pole.“

Denis de Rougemont

Und de Rougemont betont die „totalitäre“ Gefahr, die in „jedem Versuch, einen der beiden Pole dieser Spannungen zu eliminieren, ihn mit seinem Gegenteil zu verwechseln, ihn auf das Gesetz des anderen zu reduzieren“ liegen würde. De Rougemont spricht sogar von einem konstruktiven Dialog, wenn er bemerkt, dass die Minne „sich in Begriffen ausdrückt, die von fast allen großen Mystikern des Abendlandes übernommen werden.“ Im Grunde genommen ergibt er sich der Akzeptanz der paradoxen und dialektischen Dynamik aller Dinge.

Jede Tradition hat ihre Grenzen, die dazu bestimmt sind, überschritten zu werden. De Rougemont hat auf die der Religion der Lieben Frau hingewiesen. Aber man muss auch sagen, dass diese Religion und ihr romantisches Erbe eine dem Katholizismus innewohnende Lücke gefüllt haben. Wenn die höfische Mystik mit dem Katholizismus in Konflikt geriet, dann deshalb, weil der Katholizismus die Männer lehrte, dass die weibliche Schönheit oder zumindest die erotische Anziehungskraft, die sie auf sie ausübt, eine Falle des Teufels ist. Das traditionelle Christentum machte die „Kreuzigung des Eros“ zum Ideal der Heiligkeit. Von daher konnten sich Minne und Romantik nur im Antagonismus zum Katholizismus entfalten. Dieser Mangel des Katholizismus und des Christentums im allgemeinen ist eine Tatsache, über die es in unserer Zeit nachzudenken gilt: Ich glaube nicht, dass das Christentum in seiner historischen Form die Liebe wirksam gegen die Angriffe verteidigen kann, denen sie seit der sexuellen Revolution im Westen ausgesetzt ist. Denn das muss man anerkennen: Es ist nicht das Christentum, das vom Feminismus, Homosexualismus, Genderismus und Transgenderismus und nicht zuletzt von der modernen Kunst mit äußerster Gewalt angegriffen wird – es ist die Romantik. Nur eine Wiederbelebung der romantischen Mystik kann der Jugend Waffen an die Hand geben, um sich selbst zu schützen und wieder aufzubauen.

Erschien zuerst auf Égalité & Réconciliation (Alain Soral)

Zum „existenziellen Dilemma“ Sören Kierkegaards siehe auch:

Sören Kierkegaard, Post-Existenzphilosophie und Tiefenwahrheit (3 Teile). Teil 1

weitere Texte von Laurent Guyénot auf multipolaristen.de:

Die Russen, die Juden und der Wodka,

Eine byzantinische Sicht auf Russland und Europa,

Lew Gumiljow und „die Chasarenchimäre“

Israels biblische Psychopathie